Heidelberg: Deutsch-französisches Gedenken an den Widerstand zum Tag der Befreiung

Rund achtzig Menschen versammelten sich am 8. Mai 2022 auf Einladung der CGT Grand-Est, dem DGB Südhessen, dem DGB Nordbaden und der VVN-BdA Heidelberg auf der Gedenkstätte auf dem Bergfriedhof. Hier liegen – neben zehn AktivistInnen der „Vorbote“-Gruppe und anderen Widerstandskämpfern aus der Region – auch Antifaschisten aus anderen Ländern, darunter sieben Mitglieder des elsässischen Résistance-Netzwerks um Georges Wodli: René Birr, Eugène Boeglin, René Kern, Alphonse Kuntz, Adolphe Murbach, Auguste Sontag und Edouard Schwartz, die im Juni 1943 von Nazis in Stuttgart hingerichtet wurden. Eine Gedenktafel der Amicale G. Wodli erinnert an diese mutigen Antifaschisten, die seit 1950 hier ruhen.

Das war der Anlass für die vielköpfige elsässische Delegation der CGT Grand-Est, Heidelberg als Ort für ihre diesjährige Gedenkkundgebung am Tag der Befreiung zu wählen. Nach den Reden von Lars Treusch (DGB Nordbaden) und Pascal Debay (CGT Grand Est) folgte ein Beitrag von Silke Makowski für die VVN-BdA Heidelberg. Zum Abschluss sprach Horst Raupp vom DGB Südhessen. Die Redebeiträge wurden von zwei DolmetscherInnen direkt übersetzt, um allen Anwesenden das Verständnis zu ermöglichen. Der elsässische Liedermacher Daniel Muringer (CGT Grand Est) umrahmte die Veranstaltungen mit deutschen und französischen Liedern aus dem antifaschistischen Widerstand, die die Anwesenden tief beeindruckten. (VVN-BdA HD)

Die Rede der VVN-BdA Heidelberg:

Cher(e)s ami(e)s et camarades, liebe Kameradinnen und Kameraden, liebe Kolleginnen und Kollegen,

zuallererst möchte ich mich ganz herzlich beim DGB und der CGT bedanken, dass sie die heutige Veranstaltung organisiert haben, die wir als Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes-Bund der AntifaschistInnen Heidelberg sehr gern unterstützen.

Der 8. Mai, der Tag der Befreiung vom Faschismus, ist ein Tag der Freude. Doch er ist auch ein Tag des Gedenkens an all die Menschen, deren mutiger antifaschistischer Kampf diese Befreiung möglich gemacht hat.

Ihr selbstloses Eintreten für eine Welt ohne Faschismus und Ausbeutung sind uns ein wichtiges Vorbild; ihr Erbe in unsere gegenwärtigen Kämpfe gegen Faschismus, gegen Ausbeutung und Krieg aufzunehmen, ist unsere Pflicht.

Zusammen mit den sieben Aktivisten der Résistance-Gruppe um Georges Wodli liegen hier weitere 20 von den Nazis ermordete Widerstandskämpferinnen und -kämpfer. Auf sie will ich im Folgenden eingehen.

Von manchen der Menschen, die auf diesen Tafeln stehen, wissen wir vieles.

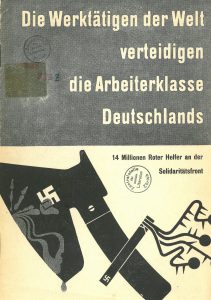

Zehn der hier Beigesetzten waren Mitglieder der kommunistischen Vorbote-Gruppe um den früheren KPD-Abgeordneten Georg Lechleiter. Die Gruppe hatte ihren Schwerpunkt in Mannheim und wurde vor allem durch die illegale Zeitung „Der Vorbote“ bekannt. Nachdem sie bereits in früheren Jahren gegen den Naziterror aufbegehrt hatten, beschlossen diese mutigen Männer und Frauen nach dem Überfall auf die Sowjetunion, gemeinsam eine Widerstandszeitung herauszugeben und ihr Netzwerk zu vergrößern.

Anfang 1942 setzten Massenverhaftungen gegen die Gruppe ein. Insgesamt 19 Menschen aus dieser Widerstandsorganisation wurden in zwei Großprozessen zum Tode verurteilt. Sie wurden am 15. September 1942 und am 24. Februar 1943 in Stuttgart enthauptet. Drei ihrer Genossen waren bereits in den brutalen Gestapo-Verhören ermordet worden.

Die drei Heidelberger Vorbote-Mitglieder Albert Fritz und das Ehepaar Käthe und Alfred Seitz ruhen hier ebenso wie sieben Mannheimer Aktivistinnen und Aktivisten: Jakob Faulhaber, Richard Jatzek, Georg Lechleiter, Ludwig Neischwander, Bruno Rüffer, Robert Schmoll und Henriette Wagner.

Ebenso liegt hier der Heidelberger Arbeitersportler und Kommunist Heinrich Fehrentz, der zusammen mit elsässischen und Heidelberger Antifaschistinnen und Antifaschisten ausländische Radiosender abhörte und politische Diskussionen führte. Als angeblicher Kopf der Gruppe wurde Heinrich Fehrentz zum Tode verurteilt und am 22. Dezember 1943 hingerichtet.

Ebenfalls hier bestattet ist der Kommunist Jakob Welter aus Dudweiler, der schon ab 1935 im schwedischen Exil gelebt hatte. 1941 kehrte er im Auftrag der KPD nach Deutschland zurück, um den antifaschistischen Widerstand zu stärken und die Gruppen zu vernetzen. Auf dem Weg nahm er Kontakt zu seinen Eltern im Saarland auf, wo er verhaftet wurde. Trotz fehlender Beweise wurde Jakob Welter vom Oberlandesgericht Stuttgart zum Tode verurteilt und am 19. April 1944 hingerichtet.

Am gleichen Tag wurden in Stuttgart acht Résistance-Kämpfer aus Dijon enthauptet, darunter Paul Meunier, der ebenfalls hier beigesetzt ist. Diese Antifaschisten – die meisten Eisenbahner – wurden Ende August 1943 von der Gestapo verhaftet. Während gegen die sieben anderen der Vorwurf der „Freischärlerei“ erhoben wurde, beschränkte sich die Anklage gegen Paul Meunier auf „illegalen Waffenbesitz“. Konkret ging es um drei Sabotageaktionen mit Sprengstoff gegen eine Schnelllokomotive, eine Transformatoren-Station und das zentrale Starkstromkabel des Güterbahnhofs Dijon-Perrigny. Am 27. November 1943 wurden alle acht von einem Feldgericht in Dijon zum Tode verurteilt und in Stuttgart hingerichtet.

Mit Jan Schreiber und Johann Tomann sind auch zwei tschechische Antifaschisten hier begraben. Über ihre Aktivitäten sind kaum Details bekannt. Ein knapper Karteikarteneintrag vermerkt nur, sie hätten „versucht, eine kommunistische Geheimorganisation aufzubauen, zu diesem Zwecke teilweise Mitglieder geworben oder kommunistische Hetzschriften verteilt u. sich damit hochverräterisch gegen das Reich u. die staatliche Ordnung in Böhmen und Mähren betätigt.“ Gemeinsam mit zwei Mitstreitern wurden sie am 15. Dezember 1942 vom Berliner Volksgerichtshof zum Tode verurteilt und am 1. Juni 1943 enthauptet.

Max Karl Prinz von Hohenlohe-Langenburg ist der einzige der hier Beigesetzten, der aus dem Adel sowie aus dem literarischen Widerstand stammt. Als Kunstmaler und Schriftsteller verkehrte er bereits in den 1920er Jahren in linken Kreisen und emigrierte 1933 nach Paris, wo er für die Exilpresse tätig war. Nach dem Einmarsch der Wehrmacht wurde er am 11. Juli 1941 in Paris verhaftet. Obwohl es keinerlei konkrete Anschuldigungen gegen Max von Hohenlohe-Langenburg gab, verhängte der berüchtigte Volksgerichtshof die Todesstrafe, die am 27. Juli 1943 vollstreckt wurde.

Über mehrere weitere auf der Tafel genannte Nazigegner – nämlich Martin Ganter, Philipp Ullrich, Jakob Bürger und Karl Schmitt – sind außer ihren Namen und Hinrichtungsdaten keinerlei Details bekannt.

Die Lebenswege und die konkreten Widerstandsformen der hier ruhenden Antifaschistinnen und Antifaschisten waren unterschiedlich, doch sie alle wurden wegen ihres aktiven Widerstands von den Nazi-Henkern in Stuttgart ermordet, und ihre Leichname wurden als zusätzliche Entwürdigung der Anatomie der Universität Heidelberg zur Verfügung gestellt, die an ihnen Sezierübungen durchführte.

Diese Unmenschlichkeit wird nur noch übertroffen von der Tatsache, dass auch nach der Befreiung vom Faschismus mehrere Jahre zähen Kampfes nötig waren, bis die Universität ihre sterblichen Überreste endlich freigab: Erst 1950 konnten die Angehörigen an dieser Stelle die Ermordeten beisetzen.

Die hier ruhenden Widerstandskämpfer und -kämpferinnen eint der gewaltige Mut, mit dem sie aufstanden gegen Faschismus und Krieg, mit dem Ziel, eine bessere Welt aufzubauen.

Dieses Vermächtnis wollen wir weiterführen.