Veranstaltung vom asta der Uni Mannheim zur „Deutschen Staatsräson“ zu Israel

Deutsche Staatsraison als Verpflichtung zu Israel?

Vortrag von Matthias Goldmann, Professor für internationales Recht an der privaten EBS Universität

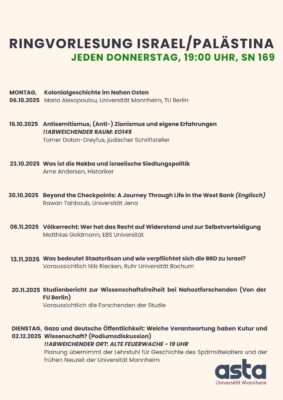

Der sechste Vortrag in der Ringvorlesung zu Israel/Palästina, die der ASTA an der Uni Mannheim organisiert hat, ging am 13. November der Frage nach: Was bedeutet Staatsräson und wie verpflichtet sich die BRD zu Israel? Matthias Goldmann, der sich bereits mit einem Vortrag zum Völkerrecht eingebracht hatte, sprach über die Geschichte des Begriffs Staatsraison, die Geschichte der deutsch-israelischen Beziehung und die Festlegungen der deutschen Erinnerungspolitik. Aktuelle Brisanz hat das Thema durch die Tatsache erhalten, dass die deutsche Regierung uneingeschränkt und bedingungslos an der Seite Israels steht und dies mit einer „Staatsraison“ begründet. Warum wird dieser Begriff in der demokratisch verfassten BRD, und warum in Zusammenhang mit Israel benutzt?

Der sechste Vortrag in der Ringvorlesung zu Israel/Palästina, die der ASTA an der Uni Mannheim organisiert hat, ging am 13. November der Frage nach: Was bedeutet Staatsräson und wie verpflichtet sich die BRD zu Israel? Matthias Goldmann, der sich bereits mit einem Vortrag zum Völkerrecht eingebracht hatte, sprach über die Geschichte des Begriffs Staatsraison, die Geschichte der deutsch-israelischen Beziehung und die Festlegungen der deutschen Erinnerungspolitik. Aktuelle Brisanz hat das Thema durch die Tatsache erhalten, dass die deutsche Regierung uneingeschränkt und bedingungslos an der Seite Israels steht und dies mit einer „Staatsraison“ begründet. Warum wird dieser Begriff in der demokratisch verfassten BRD, und warum in Zusammenhang mit Israel benutzt?

Goldmanns Vortrag befasste sich zunächst mit der historischen Entwicklung des Staatsbegriffs. Die ersten Staaten Europas entstanden als säkulare Stadtstaaten in Norditalien, deren Fürsten sich von kirchlich-religiöser Bevormundung abgrenzten, aber autoritär regierten. Macchiavelli nutzte Anfang des 16. Jahrhunderts den Begriff Staatsraison, um Staatspolitik im Sinne des Machterhalts von Fürsten zu beschreiben. Knapp 200 Jahre nach Macchiavelli verlangten in den Revolutionen von Frankreich, USA und Haiti erstmals Menschen einen Staat, der ihre Interessen vertrat. Das Konzept liberaler Demokratien entstand. Deutschlands liberal-demokratische Geschichte begann 1919 bis 1933 mit der Weimarer Republik. Die Bundesrepublik knüpfte nach dem Ende des Faschismus daran an. Die Staatsgewalt basiert in Deutschland auf den in der Verfassung festgelegten demokratischen Mechanismen. Ein vordemokratischer Begriff wie Staatsraison hat hierin keinen Platz. Trotzdem wurde der Begriff von Neuem bemüht, um das Außenverhältnis der BRD zu Israel zu charakterisieren. Da Israel aufgrund von Verletzungen des Menschen- und Völkerrechts kritisiert wird, ist die „Staatsraison“ auch innenpolitisch wirksam geworden, um Kritik an Israel zum Schweigen zu bringen.

Die Geschichte Israels geht auf die zionistische Nationalbewegung zurück. Diese ist mit der Kolonialgeschichte ebenso verwoben wie mit dem europäischen Antisemitismus, führte Goldmann aus. Die israelische Staatsgründung 1948 sei daher nicht auf den Holocaust reduzierbar. Israel präsentierte sich jedoch als staatlicher Vertreter des Judentums, bot jüdischen Geflüchteten Zuflucht und beanspruchte von Deutschland Reparationen. Die deutsche Politik war nach 1945 um Wiederaufbau und internationale Anerkennung bemüht, in der Gesellschaft waren Gedächtnisverlust und Verleugnung der faschistischen Verbrechen verbreitet. In dieser Situation sei die die besondere Beziehung zwischen der BRD und Israel als „Zweckehe“ entstanden, festgeschrieben im Luxemburger Abkommen von 1952. Die BRD sagte dem Staat Israel pauschale Entschädigungszahlungen für die Ermordung der Juden sowie wirtschaftliche und militärische Unterstützung zu. Für die geleisteten Zahlungen an Israel erhielt die BRD internationale Anerkennung als souveräner Staat. Sie wurde in das westliche Staatenbündnis eingebunden und musste keine Reparationszahlungen an weitere Staaten leisten.

Die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit erhielt in den 1980 Jahren Schwung, als auch Wissenschaftler begannen, die Abgründe der NS-Verbrechen offen zu legen und die deutsche Schuld einzugestehen. Sie wehrten verharmlosende Vergleiche des Holocaust mit anderen Menschheitsverbrechen ab und plädierten dafür, ihn als unvergleichliches singuläres Verbrechen zu betrachten. Nach dieser Debatte entstand in Deutschland eine oft als vorbildhaft bezeichnete Erinnerungskultur. Diese bewege sich allerdings, so Goldmann, bis heute in einem eingeengten Rahmen. Folgendes charakterisiere die deutsche Erinnerungspolitik:

- die Betrachtung des NS-Diktatur wird herausgelöst aus ihrer Vorgeschichte und ihren internationalen Bezügen.

- Die NS-Verbrechen werden ohne ihre kolonialistische Seite betrachtet. Die Eroberung des Lebensraums und der Ressourcen im Osten – in Hitlers „Mein Kampf“ auf der ersten Seite genannt – werden ausgeblendet.

- Rassismen als Phänomene der deutschen, europäischen und US-Kolonialgeschichte werden nicht als prägendes Element der NS-Ideologie einbezogen.

- Antisemitismus wird als singuläre Ideologie kategorisiert. Vergleiche oder Querverbindungen zu Rassismus gelten als nicht zulässig. Wie Antisemitismus zu definieren ist, wird vorgeschrieben, nicht diskutiert. Mit der Singularität werde gleichzeitig eine Hierarchie der Opfer konstruiert

- Die Unterstützung Israels, das mit dem Judentum gleichgesetzt wird, gilt als moralische Pflicht. Damit ist die „Staatsraison“ im Spiel, eine pauschale Anforderung an den deutschen Staat, über die keine demokratische Debatte geführt werden kann.

Goldmann verwies auf berechtigte Kritik daran, die z.B. Dirk Moses und Jürgen Zimmerer formulierten. Dirk Moses bezeichnete den deutschen Umgang mit der NS-Geschichte, mit Antisemitismus und Israel als „Katechismus“, d.h. als Handbuch der Unterweisung in den Grundfragen der deutschen Erinnerungskultur.

Jürgen Zimmerer stellte vergleichende Beobachtungen zwischen dem Völkermord in der Kolonie Deutsch-Südwestafrika und die der NS-Zeit an. Eine neue Veröffentlichung dazu:

https://thediasporist.de/de/zweierlei-staatsrason/

Goldmannn betonte, dass zwar jedes einzelne historische Phänomen für sich betrachtet werden muss, aber in Bezug auf verschiedene Kriterien verglichen werden kann und sollte. Historische Kontinuitäten zu betrachten, ermögliche kritische Auseinandersetzungen mit aktueller Politik.

Staatsraison ist nach Goldmann in Deutschland ein Überbleibsel der Vordemokratie. Dass es erhalten blieb, habe mit dem unveränderten deutschen Außenverhältnis zur Welt zu tun. Nach wie vor werde die Aufrechterhaltung der globalen Ungleichheit als nationales Interesse verstanden. Nie habe eine Auseinandersetzung mit dem deutschen Kolonialismus und Imperialismus stattgefunden. Er verwies dabei auf die aktuelle Verfügung des deutschen Kulturstaatsministers Weimer, dass die Kolonialgeschichte nicht zur Erinnerungskultur gehören soll. Das diene der Aufrechterhaltung von wirtschaftlicher Ungleichheit und rassistischer Ausgrenzung.

https://kulturstaatsminister.de/bund-erneuert-fundament-der-deutschen-erinnerungspolitik

Gertrud Rettenmeier