Vieles klar – einiges zu klären: Prozessauftakt gegen den „Todesfahrer“ von Mannheim

Am 3. März 2025 gegen 12:15 steuerte der 40-jährige Deutsche Alexander S. aus Ludwigshafen seinen Kleinwagen mit hoher Geschwindigkeit durch die Mannheimer Fußgängerzone, mit der Absicht Menschen zu verletzen oder zu töten. Zwei Menschen starben und 14 weitere wurden schwer verletzt. Ein Taxifahrer konnte die Fahrt stoppen. Bei der späteren Festnahme forderte der Täter die Polizeibeamten auf, ihn zu erschießen, nachdem er vorher versucht hatte, sich mit einer Schreckschusspistole selbst zu töten.

Am kommenden Freitag, den 31. Oktober, beginnt am Landgericht Mannheim der Prozess wegen zweifachen Mordes und mehrfachen versuchten Mordes. Während der Tathergang und die Täterschaft recht klar belegt sein dürften und in diesen Bereichen eher Detailfragen zu klären sein werden, wird dem Prozess vor allem die Aufgabe zukommen, Fragen zu den äußeren Umständen der Tat und den Hintergründen und Motiven zu analysieren.

Die politische Dimension des Motivs

Nahezu zeitgleich mit den ersten offiziellen Nachrichten und den Meldungen in digitalen Netzwerken über die sogenannte „Todesfahrt“, begannen die Spekulationen über deren Hintergrund. Während die Opfer noch auf der Straße lagen, waren sich rechte Akteure und ihre Gefolgschaft schnell einig darin, dass es sich um eine islamistische Tat handeln müsse und die bekannten Eskalations-Strategien wurden aktiviert. Das gefälschte Bild eines Führerscheines eines Mannes mit arabischem Namen, der für die Tat verantwortlich sein sollte, machte auch auf AfD- Accounts schnell die Runde. Auch nach Bekanntwerden der Identität des Täters, wurde die Tat als Beweis einer allgemein zunehmenden Unsicherheit in Deutschland bewertet, der auch mit einer härteren Abschiebepolitik begegnet werden müsse. Ein Motiv, das auch weit bis in die sogenannte Mitte tragfähig scheint.

Aus Sicht der Ermittlungsbehörden waren zunächst keine Hinweise auf einen politischen Hintergrund für die Tat ersichtlich. Erst die veröffentlichten Ergebnisse des Recherche-Kollektivs EXIF brachten hervor, dass der Tatverdächtige mindestens bis 2018 Kontakt zur konspirativen neonazistischen Organisation „Ring Bund“ hatte und mehrfach auf Veranstaltungen gesehen wurde, die unter anderen von der NPD organisiert wurden.

Das Originalfoto (unverpixelt) zeigt Alexander S. (ganz links) bei der rechten Demo „Wir für Deutschland“ | Bild: EXIF Recherche

Auch die Ermittlungsbehörden ermittelten in diese Richtung. Nach und nach kamen mehr Details zur Vergangenheit von Alexander S. heraus. Wegen des Facebook-Kommentars „Sieg Heil from Germany“ unter einem Hitler-Bild bekam er im Jahr 2019 eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu 20 Euro. Zeugen sollen ihn als „sehr konservativ“ und vielleicht „ein bisschen“ rechts beschrieben haben. Er soll judenfeindliche Witze von sich gegeben und bei der Arbeit NS-Lieder gesungen haben. Am Tattag soll S. bei einem Musikstreamingdienst das Lied „SS marschiert in Feindesland“ abgerufen und wenige Minuten vor der Todesfahrt das Lied „Feuer frei“ der Band Rammstein ausgewählt haben. Im Songtext heißt es „Dein Glück / Ist nicht mein Glück / Ist mein Unglück“.

Wann ist eine Tat politisch motiviert?

Trotz dieser Erkenntnisse geht die Anklageerhebung der Staatsanwaltschaft Mannheim nicht von einer „politisch motivierten Tat“ aus . Die Ermittlungsbehörden sehen vielmehr einen „psychischen Ausnahmezustand“ als ursächlich an. Fraglich ist allerdings, ob das eine das andere ausschließt? Kann eine psychische Erkrankung und ein ideologischer Hintergrund parallel existieren? Könnte die in rechten Ideologien verankerte Menschenfeindlichkeit dazu beigetragen haben, dass sich Alexander S. in seinem Ausnahmezustand gegen eine bloße Selbsttötung und für die nach außen gerichtete Tat – die Jagd auf Menschen mit einem Auto – entschieden hat? Gibt es Personen in seinem Umfeld, die ihn und seinen Ausnahmezustand vielleicht gezielt in eine solche Richtung gelenkt haben? Und welche Rolle hat es gespielt, dass Alexander S. eine Vergangenheit in der rechten Szene hat?

Zwar deutet die Wahl des Tatortes nicht darauf hin, dass gezielt „nicht-deutsche“ Menschen getroffen werden sollten – außer man betrachtet Mannheim mit seiner Migrationsgeschichte grundsätzlich als Symbol einer vermeintlichen „Überfremdung“ – aber für rechte Akteure spielt die Wahl der Opfer auch nicht die entscheidende Rolle, sondern sie versuchen unabhängig davon ein Gefühl des Kontrollverlustes zu nähren und für sich zu nutzen.

Aufarbeitung der Tat ist Aufgabe des Prozesses

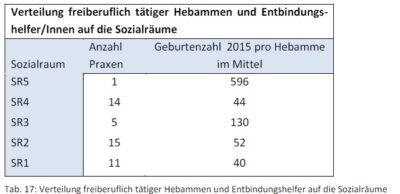

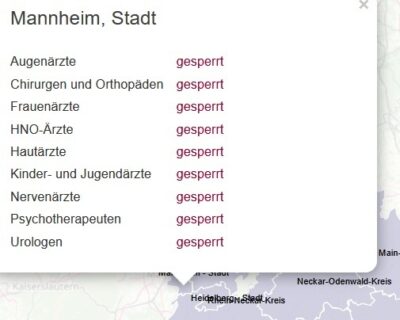

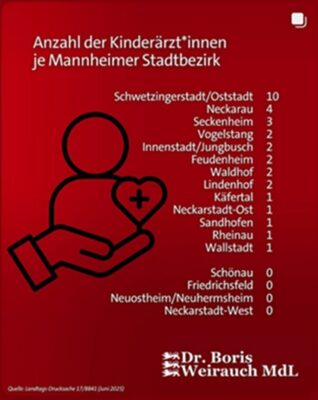

Was zu der prominenten Frage führt, ob diese konkrete Tat, beziehungsweise ähnliche Vorgehensweisen, verhindert werden können? Auch hier kann das Gericht eine Perspektive über die individuelle Verantwortlichkeit des Täters hinaus einnehmen und danach fragen, welche strukturellen Bedingungen zu einer solchen Tat beigetragen haben. Liegen Hinweise vor, dass ökonomisch-existenzielle Ängste solche Taten begünstigen? Kann eine bessere medizinische und soziale Versorgung von Menschen in „Ausnahmesituationen“ solche Taten verhindern? Welche Bedeutung haben rechte Ideologie und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit beim Entschluss zu solchen Taten?

Die nach einer solchen Tat über politische Lager hinweg formulierten Forderungen nach mehr Überwachung, besserer Ausstattung und erweiterten Befugnissen für Sicherheitsbehörden oder konsequentere und härtere Strafen, sollten Linke und traditionelle Liberale jedoch auch vor die Frage stellen, ob wir eine Gesellschaft wollen, die unbedingte Sicherheit zum obersten Leitprinzip erhebt und deswegen einen Staat hervorbringt, der zu immer umfassenderen Eingriffen in unser aller Leben in der Lage sein wird. Wenn Freiheitsrechte leichtfertig geopfert würden, hätten rechte Kräfte einen weiteren Sieg errungen, selbst wenn sich herausstellt, dass Alexander S.‘ Todefahrt nicht politisch motiviert war.

(DeBe/cki)