Gemeinderat stimmt dem Nachtragshaushalt 2025-26 mehrheitlich zu. Niemand will die Zwangsverwaltung durch das Regierungspräsidium

Am Dienstag war es so weit: Nach einem (vor allem für die ehrenamtlichen Mitglieder des Gemeinderats herausfordernden Sitzungs-Marathon) stimmte eine Dreiviertel-Mehrheit für den Nachtragsplan. Was ausnahmslos die meisten einte, war die Ablehnung einer Zwangsverwaltung des Haushalts durch das Regierungspräsidium (RP). Lediglich der AfD-Fraktion war dieser Gesichtspunkt keines Wortes wert. Sie haben offensichtlich mit dem Sparpaket die wenigsten Probleme.

Die Fraktionen, die dem Haushalt trotz „großem Bauchweh“ zustimmten, erklärten, dass es keine Alternative gebe, wenn man nicht dem RP ins Messer laufen wolle. Claudius Kranz (CDU) meinte, die Maßnahmen seien „verträglich für die Stadtgesellschaft“. Gabriele Baier (Grüne/Partei) verkündete zusammenfassend „Wir sind dabei!“ Die Stadt investiere weiter, was für Schulen und Infrastruktur wichtig sei. Sie monierte allerdings, der Klimafonds sei viel zu schwach ausgelegt. Die Kürzungen seien mit dem Rasenmäher ausgeführt. Es mangele an Priorisierung anhand von Aufgaben- und Zielfestsetzungen. Wenn man den Schwerpunkt auf Investitionen für gesundes Klima lege, so stärke dies die Wirtschaft und generiere letztlich auch wieder mehr Gewerbesteuereinnahmen.

Reinhold Götz (SPD), der dem Gemeinderat schon ein viertel Jahrhundert angehört, bekannte, dass er von der Tiefe der kommunalen Finanzkrise überrascht sei und dass er noch nie einen solchen Einbruch der Gewerbesteuer erlebt habe wie gegenwärtig. Die fünf Wochen, die man Zeit gehabt habe, sich mit dem Nachtragshaushalt auseinanderzusetzen, seien viel zu kurz gewesen, insbesondere für die Diskussionen in der Fraktion. Der Zeitplan sei aber alternativlos. Man habe immerhin ein paar besondere Härten abwenden können: Es werde nun doch kein Jugendtreff geschlossen, der Aufbau der Schulsozialarbeit gehe weiter, und die Streichung der 105 EUR Ermäßigung für die Kita-Gebühren sei wenigstens zeitlich gestreckt und damit abgefedert. Was unbedingt noch diskutiert werden müsse, sei die beabsichtige Schließung der Albrecht-Dürer-Schule, des SBBZ für sehbehinderte Schüler*innen. Eine kleine Entlastung seien die Gelder, die aus dem Bundes-Infrastrukturvermögen kämen: In den 12 Jahren Laufzeit bedeute dies für Mannheim in Summe ca. 250 bis 300 Mio EUR. Und dann sei da noch die „Sport-Milliarde“ des Bundes. Aber am Ende des Finanzplanungszeitraums 2028 stünde dann immer noch eine Liquiditätslücke von 347 Mio EUR. „Mir fehlt die Phantasie, wie die geschlossen werden soll.“

Auf eine wichtige Angelegenheit wies Götz noch hin: Die GBG muss nach den jetzigen Planungen zwischen 2026 und 2028 je 2 Mio. EUR mehr pro Jahr zusätzlich zu den bisher schon fälligen 1,5 Mio. EUR an die Stadt abführen. „Dies darf auf keinen Fall zu höheren Mieten führen!“ Mit Beendigung der Mietpreisbremse für Mannheim durch die grün-schwarze Landesregierung würden die Mieten unweigerlich steigen. Da sei die GBG als Stabilitätsfaktor für die Mieten dringend notwendig.

Als nächstes sprach Fraktionsvorsitzender Finkler für die AfD – die Reihenfolge richtet sich der Größe der Fraktionen. Er verkündete die Ablehnung des Nachtragshaushalts. Gebührenerhöhungen seien mit der AfD nicht zu machen. Damit würde die Bevölkerung nur für die „jahrelange Misswirtschaft von Rot-Grün-Rot“ bestraft.

Auch Nalan Erol (LTK) erklärte, die Fraktion werde dem Nachtragshaushalt nicht zustimmen. Mannheim habe in der Vergangenheit keineswegs „über seine Verhältnisse gelebt“. Vielmehr seien die Kommunen strukturell unterfinanziert, weil in Berlin die herrschenden Parteien es nicht wagten, durch eine Steuerreform die Milliardäre zur Kasse zu bitten. Erol begrüßte die Anhebung der Beherbergungssteuer und die Wohnraum-Zweckentfremdungsabgabe. Sie kritisierte dagegen die totale Unterfinanzierung des Eigenbetriebs Stadt-Raum-Service. „Vielleicht müssen wir bald damit rechnen, dass keine Müllfahrzeuge fahren.“ Bezüglich der geplanten Schließung der Albrecht-Dürer-Schule beklagte sie, dass die Darstellung der Verwaltung gegenüber dem Fachausschuss nichts mit der Realität vor Ort zu tun habe. Ferner dürften die für die Mannheimer Bevölkerung so wichtigen Stadtparks nicht in die Insolvenz getrieben werden, indem die notwendige Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse vorenthalten werde. Die Prioritäten seien falsch gesetzt und die Lastenverteilung falsch geregelt.

Birgit Reinemund (FDP) beklagte, sie habe schon Jahre lang gewarnt vor immer neuen Projekten und zum Sparen aufgerufen. Es müsse weiter investiert werden können und es dürfe keinen Kahlschlag in der Kultur geben. Die Krise böte auch eine Chance, Dinge neu zu überdenken.

Dem schloss sich auch Holger Schmid für die Mannheimer Liste/Freie Wähler an. Teile der Verwaltung und des Gemeinderats machten sich nur langsam und träge auf den Weg. Erst müsse es Einsparungen geben (z.B. den Rest des Radschnellwegs mit Kosten von 12 Mio EUR verschieben), bevor man über Gebührenerhöhungen reden könne. Das Ganze sei wie eine anstrengende Bergtour, und da sei man einfach noch zu langsam. Sprach’s und regte an, die Erhöhung der Beherbergungssteuer um ein halbes Jahr zu verschieben.

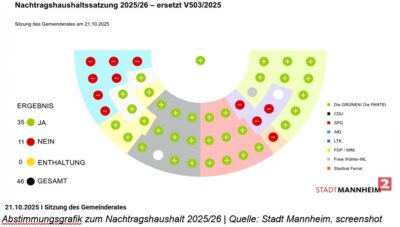

Abstimmung – das war’s.

Fazit

Alle kämpfen zu Recht um die Aufrechterhaltung der Kommunalen Selbstverwaltung in Mannheim. Das setzt jedoch unter der bewusst extrem kurzen Beratungszeit von fünf Wochen einen Fatalismus in Gang, als gebe es in fast keinem Punkt irgendwelche Alternativen.

- Das betrifft z.B. das Denkverbot zum Thema Grundsteuer.

- Das betrifft ferner die weitere Öffnung des kategorischen Netto-Neuverschuldungsverbots. Dies wurde im Zusammenhang mit dem Klinikums-Ausstieg aus kommunaler Trägerschaft für eine Kreditaufnahme von 205 Mio. EUR mit Erlaubnis durch das RP durchbrochen.

- Das betrifft das Ringen mit dem Regierungspräsidium. Das Haushaltsrecht der Gemeindeordnung Baden-Württemberg kennt durchaus unbestimmte Rechtsbegriffe bei der Frage der Kreditaufnahme und bei der Frage der Reduzierung der kommunalen Ausgaben auf die rein gesetzlichen Pflichtaufgaben. Es wird ja viel mit dem RP diskutiert. Wird auch über die Art der Auflagen diskutiert?

Die jetzt bei der Verabschiedung des Nachtragshaushalts an wenigen Punkten erzielten Kompromisse sind angesichts der noch gar nicht im Einzelnen festgelegten „Sparmaßnahmen“ keineswegs stabil. Das RP fordert im Grunde die Leistungen der Stadt „an Dritte“ zu beenden. Wie viele davon sind im Rahmen der Subsidiarität ausgelagerte verkappte Pflichtaufgaben? Wie kann die dauerhafte Zerstörung wichtiger gesellschaftlicher Institutionen und Aktivitäten durch kurzzeitigen Mittelentzug verhindert werden?

Wie plausibel ist die in der Finanzplanung vorgenommene Einschätzung der Lasten? Welche intelligenten Alternativen gibt es zur Erreichung humaner Ziele auf kostengünstigere Art? Was kann von anderen Ländern gelernt werden?

Und vor allem: Es wird nun auch in Mannheim deutlich, was bereits nebenan in Ludwigshafen und z.B. in den Ruhr-Gemeinden in aller Härte vorliegt: Der Umgang des Bundes mit der Ebene der Städte und Gemeinden ist nicht länger tragbar. Er führt zur sozialen und baulichen Verwüstung. Die Rückverteilung finanzieller Ressourcen von „oben“ in die Breite der Gesellschaft, wo sie erarbeitet wurden, ist unvermeidlich. Die Besteuerung des Überreichtums muss auch aus Sicht der Kommunen auf die Tagesordnung gesetzt werden.

Thomas Trüper