Gebietskulisse der „Landesmietpreisbegrenzungsverordnung“ ohne Mannheim: Fragen, die gestellt und geklärt werden müssen.

Es gibt wohl niemanden (außer Fans von „Haus und Grund“), der es spontan für nachvollziehbar hält, dass Mannheim nach fünf Jahren plötzlich nicht mehr zum Kreis der Städte und Gemeinden gehören soll, für die ein „angespannter Wohnungsmarkt“ festgestellt wurde. Mit der Folge, dass für Vermieter höhere Kappungsgrenzen für ihre Mietpreisforderungen gelten als in den letzten fünf Jahren. Sie dürfen wieder mehr zulangen. Was ist da Positives in den letzten fünf Jahren geschehen, dass man angeblich entspannt und easy zu einer passenden und leistbaren kommt und dass die Kappungsgrenzen keine Rolle mehr spielen sollen? Jede und jeder, der eine neue Wohnung benötigt, macht die gegenteiligen Erfahrungen – diejenigen mit wenig Geld sowieso, aber auch in der „Mitte“ wird es eng. Aber das sind ja „nur“ die Erfahrungen der Menschen. Das Ganze muss wissenschaftlich analysiert und mit Indikatoren der „Angespanntheit“ belegt werden, bevor ein die Mieter:innen etwas entlastender Mechanismus aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch (§ 556 d BGB) zum Einsatz kommt.

Die Geschichte der Feststellungen bzw. Nicht-Feststellungen

Zur Erinnerung:

2015 ging es zum ersten Mal um die Feststellung eines angespannten Wohnungsmarktes, die dann die Inkraftsetzung von Mietpreiskappungsgrenzen ermöglicht hätte. Mannheim ging damals leer aus. 2014 gab es in Mannheim 177.703 Privathaushalte, aber nur 164.562 Wohnungen. Es klaffte eine Lücke von 13.141 Wohnungen. Wie kann das sein? Z.B. so, dass 4 Privathaushalte sich zusammen eine Wohnung teilen (Studis in Wohngemeinschaft). Wohnungslose Couchsurfer:innen, die auch als ein Privathaushalt gelten und irgendwo in einem anderen Haushalt unterkommen. Oder erwachsene Kinder, die noch bei Mutti wohnen, weil sie sich keine eigene Wohnung leisten können.

2020 ging es in die nächste Runde: Mannheim bekam es amtlich, dass dort ein angespannter Wohnungsmarkt herrsche. 2019 gab es jeweils am 31.12. 173.294 Privathaushalte und 167.312 Wohnungen – zwischen beiden bestand „nur“ noch eine Lücke von knapp 6.000.

Und jetzt – 2025? Es gab am 31.12.24 178.589 Privathaushalte und 174.979 Wohnungen – eine Lücke von 3.610. – Verständlich, dass nun die große Entspannung eingetreten ist?

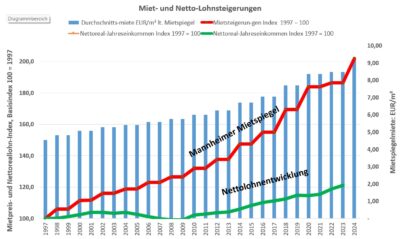

Nein, ganz und gar nicht. Denn der Bedarf an Wohnungen ist ja nie der nach einer x-beliebigen, wie es die nackte Statistik unterstellt. Für den weitaus größeren Teil der Gesellschaft kommt es neben der passenden Größe der Wohnung auf den leistbaren Preis an. Wenn man eine Wohnung braucht, die man sich aber nicht leisten kann, dann bedeutet das echte „Anspannung“. Die Grafik zeigt, wie schnell seit 1997 die Mietspiegelpreise geklettert (um fast 100%) und wie lahm die Nettolöhne gestiegen sind (um ca. 20%). Und die Angebotsmieten liegen inzwischen durchschnittlich 3 EUR über den Mietspiegelpreisen.

Nach Entspannung sieht hier nichts aus. Es wird deutlich, dass unterschiedliche Faktoren herangezogen werden müssen, die am Ende vielleicht geeignet sind, die Situation auf dem Wohnungs-, besonders auf dem Mietwohnungsmarkt zu charakterisieren. Die aus dem Mannheimer Statistikatlas, der Mannheimer Mietspiegelstatistik sowie aus dem Statistischen Bundesamt stammenden Daten, die eigentlich unmittelbar plausibel die „Angespanntheit“ des Wohnungsmarktes aufzeigen, sind offenkundig nicht die, die das Gutachten der Landesregierung verwendet. Und dann kommt es ja noch auf die „Aufbereitung“ der Daten bzw. deren Eindampfung zu einer schlichten JA-NEIN-Entscheidung hinsichtlich der Gebietskulisse an.

Eine wichtige Größe ist z.B. auch die Mietbelastung der Haushalte, das ist der Anteil der Warmmiete am verfügbaren Nettoeinkommen. Dazu müsste man wissen, wie hoch die Einkommen der Haushalte einer Stadt sind, und wie sie gestreut sind. Diese Zahlen gibt es aber amtlich nicht. Die Wissenschaft greift hier auf die Erhebungen des großen Marktforschungsinstituts GfK zurück. Ebenso bei der Frage, wie viele Privathaushalte es in Baden-Württemberg gibt. Mannheim kennt seine Haushalte über das Einwohnermeldeamt. Das Land hat vor ein paar Jahren aufgehört, diese Daten zu sammeln.

Vorrang für kommunale Daten! Betrachtung von Teilgebieten der Stadt!

Bei all den Berechnungen, die das beauftragte Institut FuB GmbH anzustellen hat, ist zu klären, und zu verhandeln, welche Daten es heranzieht. Die Stadt Mannheim verfügt über eine auf die Meldekarten gestützte, jederzeit aktuelle Einwohner- und Haushaltsstatistik. Diese differiert z.B. bei den Einwohnerzahlen um ca. 10.000 Menschen, die die Stadt mehr als das Statistische Landesamt zählt (daraus erwuchs eine Klage der Stadt und vieler anderer ebenfalls betroffener Gemeinden gegen das Land, welches sich auf seinen Census 2011 berief).

Die Verwendung kommunaler Daten hätte auch einen weiteren Vorteil: Das BGB geht davon aus, dass auch besonders belastete Teilgebiete einer Stadt in die Gebietskulisse aufgenommen werden können. Die Landesregierung lehnt dies glatt ab: „Wir haben dazu auf Landesebene keine Daten!“ Die Stadt hat sie für jeden Stadtbezirk!

GfK-Daten, die in die Berechnungen Eingang finden, beruhen auf Umfragen, sind also nicht exakt.

Warum werden nicht die kommunalen Daten herangezogen, so sie qualifiziert vorliegen? Die Einheitlichkeit der Datenquellen spielt bei der Berechnung der Gebietskulisse keine Rolle, weil es um die Verhältnisse in den einzelnen Gemeinden geht, die hier nicht miteinander in Konkurrenz liegen wie z.B. bei Zuteilungen aus Finanzausgleichstöpfen.

Öffentlichkeit der Daten und Berechnungswege!

Bei der Berechnung der Gebietskulisse, welche Gemeinde einbezogen wird und welche nicht, geht es um Einiges. Für die Mieter:innen, ob ihre Miete 5% höher ist oder nicht (bei einer Monatskaltmiete von 800 EUR sind das 480 EUR pro Jahr haben oder nicht haben. Es geht auch um Kündigungsfristen.

Für die Gemeinden ist das Mietniveau am Ort ebenfalls unmittelbar haushaltsrelevant: Für Bezieher:innen von Grundsicherung oder Sozialhilfe muss die Gemeinde die Wohnungsmiete ganz oder teilweise übernehmen. Dies ist einer der Kostentreiber bei den Sozialausgaben der Kommunen.

Weil die Rechte der Öffentlichkeit bei der Herausgabe der Förderkulisse 2015 von der Landesregierung nicht geachtet wurden, kassierte das Oberlandesgericht Stuttgart 2019 die ganze Verordnung der Landesregierung. 2020 wurde erstmals das gesamte Gutachten von FuB vorgelegt, in diesem Jahr ebenfalls. Dieses Gutachten enthält jedoch nicht die verwendeten Originaldaten, sondern deren „operationalisierte“ Verarbeitung mittels der „Nutzwertanalyse“, die für Laien schwer verständlich und schon gar nicht überprüfbar ist. Das Institut schreibt wie zur Bestätigung: „Der Nachteil der Nutzwertanalyse ist, dass die im Modell festgelegten Grenzen der Kriterien, der Gewichtungen und der endgültigen Auswahlgrenzen nicht auf einer reinen statistischen Ableitung, sondern auf einer sinnvollen und fundierten Begründung für den Sachverhalt beruhen. Diese teilweise subjektive [!] Festlegung ermöglicht es jedoch, die in der gesetzlichen Grundlage des § 556d Absatz 2 BGB festgelegten Grundlagen direkt im Modell abzubilden und mit entsprechenden Begründungen und Erläuterungen zu untermauern.“ Hier ist viel Raum zur „freien Gestaltung“, wo Gemeinderäte zu unterrichten und um ihre Meinung gefragt werden müssten, z.B. zu Gewichtungsfragen. Am Ende wird das ganze Zahlenwerk auf die 5 vom BGB vorgegebenen Indikatoren mit je 20% Gewichtung eingedampft, aus dem dann ein Punktsystem hervorgeht – und plötzlich ist Mannheim wie auch Konstanz draußen. Den Autor:innen des Gutachtens wird hier nicht unterstellt, dass sie hier irgendwelche geheime Aufträge oder Ambitionen verfolgen. Aber sie haben ein System aufgebaut, welches am Ende jeglicher Evidenz und Plausibilität entbehrt.

Die rausgefallenen Gemeinden sind in ihren Rechten beschnitten

Die Daten der rausgefallenen Gemeinden tauchen in den Ergebnistabellen des Gutachtens überhaupt nicht auf und entziehen sich so der Überprüfung. (Das war auch schon 2015 so. Die LINKE im Gemeinderat musste erst per Antrag 208/2015 fordern, die Verwaltung solle die Landesregierung die Nichtaufnahme in die Gebietskulisse begründen lassen. Was dann auch erfolgte. Es stellte sich heraus, dass die Stadt haarscharf an der Gebietskulisse vorbeigeschlittert ist. Das was schon damals nicht plausibel.)

Bei so knappen Entscheidungen muss ein Korridor der Verhandelbarkeit bestehen, wo der Daten- und Methoden-Unschärfe die Evidenz der tatsächlichen Situation in den jeweiligen Kommunen entgegengestellt werden kann. Insbesondere kommt es darauf an, dass nicht nur die Zahl der Einwohner*innen und die Zahl nicht weiter definierter Wohnungen gegenübergestellt wird, sondern dass nach Größe und Preisklasse der Wohnungen und nach Größe der Haushalte und deren Einkommen eine Gegenüberstellung vorgenommen und Ungleichgewichte festgestellt werden. Denn selbst bei einem Verhältnis 1 : 1 von abstrakten Einwohnern und abstrakten Wohnungen wird sich bei genauerem Hinsehen herausstellen, dass ein viel zu großer Anteil des Wohnungsbestandes für breite Schichten der Gesellschaft finanziell nicht erreichbar sind. Dies ist dann tatsächlich eine „Angespanntheit“ und ein Notstand, auf den u.a. mit der Mietpreisbremse reagiert werden muss.

Lediglich den „Gewinnern“ wird dargelegt, warum sie gewonnen haben. „Verlierer“ haben aber naturgemäß das größere Darlegungsinteresse. Für „Haus und Grund“ sieht das allerdings genau andersherum aus: Wo die Mieter:innen in einer Gemeinde die „Gewinner“ sind, sieht sich die Vermieter-Lobby als Verlierer. So beklagte sich auch Haus und Grund Mannheim im Jahr 2020 jämmerlich über das Gutachten, das Mannheim in die Gebetskulisse aufgenommen hatte. In diesem Jahr haben sie wohl nichts auszusetzen.

Thomas Trüper