Die Menschen vor lauter Zielgruppen nicht sehen – eine Milieukritik

Im Rahmen der lokalen Stadterneuerung (LOS) nutzt die Stadt Mannheim seit Jahren Milieumodelle für eine gezieltere Stadtteilpolitik. Auch im dieses Jahr veröffentlichten „Weißbuch 2023 – Raumorientierte Politik und Teilhabe in Mannheim“ spielt die Milieuanalyse eine wichtige Rolle. Kritik daran wird jedoch leichtfertig abgewiesen und die Begrenztheit von Milieuanalysen findet kaum Berücksichtigung. Dadurch geraten die Verhältnisse gerade in ärmeren Stadtteilen aus dem Blick.

In einem Abschnitt mit dem Titel „Milieuanalysen“ heißt es auf Seite 23 im Weißbuch der Stadt Mannheim zu LOS²:

„Zentral für das Aktivierungspotential sind Milieuanalysen, die zeigen, dass der Lebensstil wichtiger ist, als die rein statistisch-empirische Lebenslage.“

Doch zeigen Milieuanalysen wirklich, dass Lebensstil wichtiger ist als Lebenslage? Und wenn ja, für wen? Die befragten Menschen oder die politischen Akteur:innen?

Woraus besteht Gesellschaft?

Zunächst ein paar Hintergründe zu Milieuanalysen. Milieuanalysen haben seit den 1970/1980ern als Instrument der Sozialstrukturanalyse an Popularität gewonnen. Die Sozialstrukturanalyse ist ein Kerninstrument der Sozialforschung und versucht eine Gesellschaft oder Bevölkerung nach bestimmten Kriterien zu unterteilen, um Modelle der Gesellschaft abzuleiten. Die Unterteilung kann unterschiedliche Perspektiven einnehmen und nach verschiedenen Merkmalen vorgenommen werden. Zum Beispiel nach Verfügung über die Produktionsmittel, wie Modelle der Klassengesellschaft oder nach Einkommen und Vermögen, wie Schichtmodelle. Aussagen darüber, ob ein Modell „wichtiger“ ist als ein anderes oder, ob eines richtige und das andere falsche Erkenntnisse liefert, verkennen, dass jedes Analyseinstrument von verschiedenen Erkenntnisinteressen geleitet ist, unterschiedliche Aspekte in den Blick nimmt und deshalb auch besondere blinde Flecken aufweist, was die Aussagekraft jedes Modells begrenzt. Das gilt genau so für Milieumodelle. In diesen werden Menschen gezielt und überwiegend nach ihren Einstellungen und Lebensstilen befragt, während ökonomische Faktoren eine untergeordnete Rolle spielen. Aus diesen Angaben dann zu schließen, Lebensstile seien „wichtiger“, ist ein Zirkelschluss und zeugt von mangelnder Fähigkeit zur Analyse empirischer Forschungsergebnisse und wissenschaftlicher Modelle.

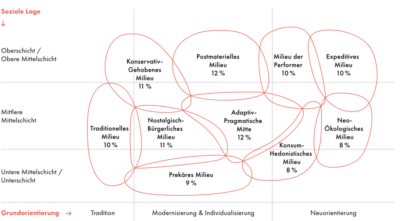

Milieuanalysen haben Schicht- oder Klassenanalysen nicht abgelöst oder überflüssig gemacht, sondern im besten Fall ergänzt, weil sie andere Aspekte der Gesellschaft in den Blick nehmen. Deshalb führen sie auch zu anderen Deutungen und politischen Forderungen. Dass zum Beispiel Schichtzugehörigkeit auch in Milieuanalysen eine wichtige Rolle spielt, zeigt sich daran, dass die Lebenslage auch bei den Milieuanalysen der Stadt Mannheim eine der beiden Achsen darstellt, auf denen die Milieus abgebildet werden. Diese Achse unterteilt sich in Oberschicht/obere Mittelschicht, mittlere Mittelschicht und untere Mittelschicht/Unterschicht. Das bedeutet im Endeffekt, dass Milieu-Analysen ohne ein Verständnis von Schichtmodellen kaum denkbar wären. Wie aus der Grafik ersichtlich ist die Soziale Lage auch für die SINUS- Milieus eine relevante Kategorie zur Darstellung ihrer Analyse.

Die Sinus-Milieus.

Die Stadt Mannheim veröffentlicht auf ihrer Homepage Daten zu sogenannten SINUS-Milieus, die von der Michael Bauer Micromarketing GmbH bereitgestellt werden.

Diese Form der Milieuanalyse wurde in den 1980ern vom SINUS-Institut entwickelt und hat es zum vermutlich meistverwendeten und zitierten Milieumodell in Deutschland gebracht. Für das SINUS-Institut spielt die Zielgruppenoptimierung in der Produktentwicklung, dem Marketing und der Kommunikationsplanung eine große Rolle. Dazu gehen die Autor:innen des Weißbuchs jedoch direkt in eine Verteidigungshaltung über, wenn sie schreiben …

„Milieuanalysen [werden] zu schnell als Bewertungen von Menschen auf Verkaufs- und Werbestrategien betrachtet oder reduziert“ (Weißbuch S. 23)

Diese vorauseilende Verteidigung wirkt etwas merkwürdig angesichts dessen, was das Institut selbst veröffentlicht und dass die Stadt Mannheim ihre Daten von einer Marketingagentur erhält. Laut Homepage des SINUS-Instituts setzen SINUS-Milieus den „Goldstandard der Zielgruppensegmentation“ und bieten sich an zur Verwendung für:

„Marketing, strategische Zielgruppen, Personas/Personen, Produkte, Marken und Ideen, Touchpoints, Themen, Ansprache, Wachstumspotentiale“ (www.sinus-institut.de/sinus-milieus)

Natürlich lassen sich die Ergebnisse der Analysen vielseitig und auch sozialwissenschaftlich nutzen, aber die allgemeine Schlagrichtung oder wer vorrangige Zielgruppen des SINUS-Instituts sind, wird deutlich. Darin ist das Institut offener und transparenter in Bezug auf die eigene Ausrichtung, als die Stadt Mannheim, die diesen Aspekt kleinzureden versucht. Ehrlicher wäre nämlich, diese Kritik an den SINUS-Milieus anzuerkennen und im eigenen Handeln zu berücksichtigen. Zudem hätte die Stadt Mannheim auch die Möglichkeit gehabt weitere Perspektiven auf Milieustudien zu berücksichtigen. Man sollte anerkennen, dass das SINUS-Institut auf diesem Feld durchaus eine Pionierrolle übernommen hat, aber auch berücksichtigen, dass wissenschaftliche Kriterien, wie zum Beispiel Nachvollziehbarkeit und Reproduzierbarkeit, mit der Begründung von „Geschäftsgeheimnissen“, nur unzureichend erfüllt werden.

Milieuanalyse und ihre Grenzen.

Neben dieser handwerklichen Kritik werden Milieustudien auch in den Sozialwissenschaften seit Jahrzehnten diskutiert und weiterentwickelt. So fasst zum Beispiel Rainer Geißler Kritik an Milieuanalysen folgendermaßen zusammen:

- Sozialstrukturelle Lebenschancenforschung verengt sich zu kultursoziologischer Lebensstil

Dadurch geht der Zusammenhang zwischen objektiven Ressourcen wie Einkommen und Vermögen und den individuell möglichen Lebensstilen verloren. Um zum Leitmilieu zu gehören, braucht es eine gewisse ökonomische Ausstattung. So verwundert es überhaupt nicht, dass diese in einkommensstarken Stadtteilen eher vertreten sind, wie auch die Autor:innen des Weißbuchs feststellen. Das Milieu der Postmateriellen wird man wohl ebenso eher in der oberen Mittelschicht wiederfinden, also dort wo materielle Sorgen keine große Rolle spielen dürften.

- Sozialkritische Ungleichheitsforschung verwandelt sich in unverbindliche Vielfaltsforschung

Die problematische Ungleichheit der Lebensbedingungen wird von Aspekten der Vielfalt von Handlungsmöglichkeiten und Lebensstilen und von der Freude über die bunte Fülle der Lebensformen verdrängt. Der gesellschaftskritische Gehalt von Sozialstrukturanalysen geht damit verloren und Fragen nach sozialer Gerechtigkeit verkommen zu Fragen nach dem richtigen Mischungsverhältnis von Milieus und Lebensstilen.

Geißler fügt außerdem hinzu, dass solche Modelle hauptsächlich von denen vertreten werden, die selbst aus den tragenden, privilegierten Schichten der Dienstleistungsgesellschaft stammen. Dadurch besteht das Risiko, dass diese ihren „Lebensstil“ und ihre „Grundorientierungen“ tendenziell versuchen zu bestätigen und zu fördern. Wenn die eigene Existenz abgesichert und ein bestimmter gesellschaftlicher Status gefestigt scheint, kann man sich schließlich auch leichter unverbindlichen Begriffen wie urbaner Vielfalt widmen, um den eigenen Stadtteil „bunter“ zu machen.

Erhebung und Interpretation sind mindestens zwei Paar Schuhe.

Dass die Wissenschaftlichkeit empirischer Erhebungen, wie z.B. von Milieuanalysen, nicht automatisch auch wissenschaftlich fundierte Analysen der Ergebnisse hervorbringt, zeigen die Autor:innen des Weißbuchs im Hinblick auf die Milieustudien deutlich. Dabei würde es den Verantwortlichen der Stadt guttun, ihre Berichte und Veröffentlichungen vielseitiger zu fundieren und in eine verständlichere Sprache zu bringen, statt sie mit groß klingenden, aber unklaren Begriffen zu schmücken. Mit dieser Ausdrucksweise geht nämlich nicht nur einher, dass solche Berichte vorwiegend an bestimmte Zielgruppen (Leitmilieus?) gerichtet sind, sondern, dass andere Gruppen (hätten sie sich doch mehr um ihre Bildung gekümmert) ausgeschlossen werden.

Stellenweise entsteht der Eindruck, dass das permanente Hervorheben der Bedeutung von Milieuanalysen der Stadt Mannheim – „greifen weiter als die nackten Zahlen“ – als Deckmantel für die dann doch eher dürftigen Maßnahmen und Forderungen dienen sollen, die sich aus ihnen ergeben. Der Gebrauch von Formulierungen, die dann doch mehr nach Marketing klingen, konterkariert doch die Aussage, dass es nicht um Verkaufs- und Werbestrategien für eine bestimmte Stadtteilpolitik ginge. Wäre man von der Sinnhaftigkeit und dem Inhalt von Begriffen wie Demokratie, Bildung oder Chancengerechtigkeit überzeugt, bräuchte es ein solches Marketing überhaupt nicht. Als Beispiel für das sowohl inhaltliche als auch rhetorische Wirrwarr, das sich stattdessen im Weißbuch immer wieder findet, ist folgender Abschnitt:

„Die Zielsetzungen der Stadtteilpolitik orientieren sich nicht an nackten Daten, sondern deren „Impact“ für die demokratischen Grundlagen von Chancengleichheit und das Gemeinwesen. Wo dies von den Menschen vor Ort alleine nicht mehr geleistet wird, nicht mehr gesehen wird, die schiere Not sie dies nicht sehen lässt, sie absorbiert sind von ihrem Alltag und die Chancen ihrer Kinder verspielen, wo Grundgesetznormen wie Respekt, Würde, Gleichberechtigung nicht mehr erlebt werden, dort ist staatliche Intervention geboten“ (Weißbuch S. 23)

- Auch bei den Milieu-Analysen handelt es sich um empirisch gewonnene Daten, die erstmal „nackt“ sind, da letztlich nur eine Annäherung an die Zusammensetzung einer Gesellschaft stattfindet und selbst Milieus dermaßen heterogene Gebilde darstellen, die kaum verlässliche Aussagen über einzelne Menschen und deren Verhalten zulassen.

- Die Bedeutung des Wortes „Impact“ ist wohl selbst den Autor:innen nicht ganz klar, sodass dieses vorsichtshalber in Anführungszeichen gesetzt wurde. (Dasselbe gilt an anderer Stelle auch für den Begriff Demokratie)

- Dass es für Chancengleichheit nicht nur demokratische Grundlagen braucht, sondern vor allem (ökonomische) Ressourcen ist mittlerweile hinreichend belegt. Menschen werden nicht abgehängt, weil sie sich nicht demokratische engagieren, sondern sie nehmen nicht mehr an demokratischen Prozessen teil oder wenden sich Demokratiefeinden zu, weil sie abgehängt wurden, was nachweislich mit zunehmender Armut und existenziellen Ängsten zusammenhängt.

- Apropos demokratische Grundlagen: In welcher Grundgesetznorm ist nochmal Respekt verankert? Oder handelt es sich dabei nicht, um einen Wertebegriff, der von Milieu zu Milieu unterschiedliche Bedeutungen haben kann und unterschiedliche Handlungen umfasst? Dass Primat der Achtung der Menschenwürde richtet sich zudem an die staatliche Gewalt und nicht an „Menschen vor Ort“.

- Der Vorwurf, dass es dann diejenigen Menschen in „schierer Not“ selbst seien, die die Chancen ihrer Kinder verspielen, zeugt von Ignoranz und Dreistigkeit gegenüber gesellschaftlichen Verhältnissen und ist im Grunde Beleg für die Kritik, Milieuanalysen würden objektive Lebenslagen aus dem Blick geraten lassen. Armut ist aber kein Lebensstil und Milieuzugehörigkeit ist nicht nur eine Frage der individuellen Entscheidung.

Zum Schluss.

Zur Verteidigung von Milieuanalyse bleibt zu sagen, dass sie für bestimmte Erkenntnisse durchaus gut geeignet sind und auch in vielen wissenschaftlichen Veröffentlichungen rezipiert werden. Gerade die Langzeitstudien des SINUS-Instituts haben gesellschaftliche Entwicklungen und Veränderungen sichtbar machen können, die im Rahmen von Klassen- oder Schichtanalysen kaum erfassbar wären. Trotzdem stellen sie nur ein Modell unter vielen dar, sodass von ihnen weder von DER Milieuanalyse gesprochen kann, wie vom SINUS-Institut als DER Forschung. Andere Milieuanalysen nehmen zum Beispiel auch deutlicher Aspekte wie Macht-Verhältnisse oder Ausschluss- und Aufstiegschancen in den Blick. Die ökonomischen Entwicklungen seit den 1990ern und die zunehmende Verteilungsungerechtigkeit haben auch für einen Aufschwung von Schichtanalysen oder die Wiederentdeckung des Klassenbegriffs geführt.

Zur Erklärung, was die Bewohner:innen eines Stadtteils wirklich brauchen, taugt allein die Erhebung von SINUS-Milieus allerdings nur bedingt. Dabei käme es gerade auf ihre Perspektive und Interpretation an. Was das sogenannte prekäre Milieu in erster Linie vermutlich nicht braucht, ist eine bessere Ansprache, Formate von Scheinbeteiligung, Appelle an mehr Eigenverantwortung (was immer weniger Unterstützung bedeutet) oder gar Schuldzuweisungen, dass sie es seien, die die Zukunft ihrer Kinder verspielen. Für die Erkenntnisse, dass Armut in erster Linie eine Frage der ökonomischen Ausstattung und der Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums ist und keine der individuellen Grundüberzeugungen und Kultur oder, dass unser derzeitiges Bildungssystem die Schichtung und Ungleichheiten unserer Gesellschaft eher manifestiert, statt für gerechte Chancen zu sorgen, braucht es beileibe keine Milieuanalysen.

Es wäre also deutlich sinnvoller, Ressourcen dafür zu investieren, wirklich mit den Bewohner:innen in Kontakt zu kommen und Maßnahmen zu entwickeln – zum Beispiel aktiv dafür zu sorgen, dass allen berechtigten der Anspruch auf Wohngeld oder Bürgergeld erfüllt wird oder dass die Mieten in armen Stadtteilen nicht weiter steigen, auch nicht in durchschnittlichem Maße – statt Berichte herauszubringen, die für einen Großteil der Bevölkerung kaum verständlich sind und mit überschwänglicher Rhetorik und scheinwissenschaftlichen Tenor versuchen die eigene Agenda zu rechtfertigen, ohne an den „nackten Daten“ und damit den Lebensbedingungen der Menschen in armutsbetroffenen Stadtteilen etwas zu ändern. Es mag sein, dass der Kommunalpolitik hierfür die Mittel und rechtlichen Grundlagen fehlen. Dann wäre es jedoch deutlich demokratischer dies offen zu kommunizieren und sich gemeinsam für eine bessere Ausstattung der Kommunen oder die Überwindung des Schuldenbremsenfetischismus einzusetzen und für soziale Veränderungen zu streiten, statt die beschränkten Möglichkeiten als vielfaltssensible Stadtteilpolitik zu vermarkten.

Text: DeBe

Quellen:

www.mwsp-mannheim.de/weissbuch-fuer-los%C2%B2-um-der-vielfalt-des-stadtteils-gerecht-zu-werden/

Geißler, Rainer (2006): Die Sozialstruktur Deutschlands. 4. Auflage.